[鍋割山登山レポ]

寄から寄コシバ沢ルートで登る鍋割山登山

寄 ~ 鍋割山 ~ 栗の木洞 ~ 櫟山 ~ 寄

- 丹沢山地(たんざわさんち)日本百名山

- 神奈川県北西部に広がる広大な山地。丹沢山は日本百名山に選定されているが、深田久弥氏が日本百名山に選んだ丹沢山とは、丹沢山一峰ではなく、丹沢中央部に連なる山々(蛭ヶ岳、丹沢山、塔ノ岳など)の総称とされている。

- 鍋割山(なべわりやま)

- 表丹沢にある標高1,273mの山。山頂には鍋割山荘があり、鍋焼きうどんが名物となっている。丹沢の中でも人気のある山。

- 栗の木洞(くりのきどう)

- 表丹沢にある標高908mの山。山の東側は「表丹沢県民の森」に指定されており、散策路が通じている。

- 櫟山(くぬぎやま)

- 表丹沢にある標高810mの山。草原状の山頂で、南東側の展望が良い。

今回歩いた鍋割山コース

- 寄・雨山峠コース登り利用

- 寄から雨山峠を経由して鍋割山に登るコース。雨山峠を経由せずに寄コシバ沢から登ることも可能。(廃道に近く通行要注意)

- 寄・栗の木洞コース下り利用

- 寄から櫟山や栗の木洞を経由して鍋割山に登るコース。

鍋割山の登山計画

- 目的

- 2013年12月、登山を初めて間もない頃に、蛭ヶ岳から檜洞丸を越え、同角山稜からユーシンへ下り、さらに雨山橋から鍋割山に登り、大倉へ下山する超無謀でハードなスケジュールを組み、惨憺たる思いをしたことがある。もう5年前だが、今回はそのリベンジ登山。鍋割山の登頂もさることながら、前回登頂が遅すぎて食べられなかった、鍋割山荘での鍋焼きうどんを食べることも目的の1つ。

- コース

- コースは前回と同じ雨山橋から登ろうかと思ったが、玄倉林道の通行止めにより断念。そこで、寄から時計回りの周回コースを選択。寄・雨山峠コースだが、山と高原地図で破線表示されている寄コシバ沢沿いに登れば、雨山峠を経由するよりも時間を短縮できる。このコースを利用するかは現場の状況を見て判断することにした。

関連レポート

鍋割山コースレポート

寄バス停 ~ 雨山峠コースの登山口

【7:30】寄バス停に到着。

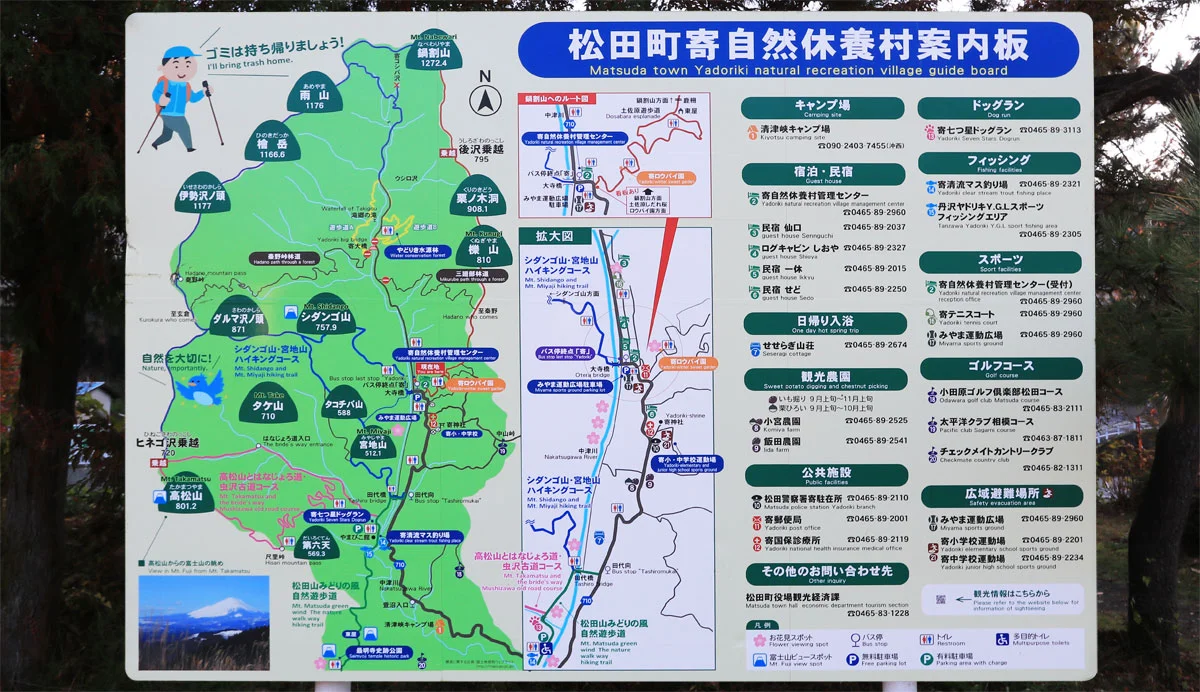

鍋割山の登山者は何組かいたが、大半が櫟山・栗の木洞方面に向かっていった。どうやら雨山峠を経由するコースは人気がないようだ。寄バス停から30分ほど舗装道路を歩き、やどりき水源林管理棟を目指す。

ゲート前には駐車場があり、何台かの車が駐車していたので、何組かはこのコースから登っているようだ。ゲートを抜け、やどりき水源林内の歩道を歩き、登山口を目指す。

雨山峠コースの登山口に到着。

雨山峠コースの登山口に到着。

雨山峠コースの登山口 ~ 寄コシバ沢

2回目の渡渉地点。

2回目の渡渉地点。

釜場平を通過。

釜場平を通過。

山と高原地図には記されていないポイント地点。ベンチが設置されており休憩もできるが、疲れていないためそのまま通過。釜場平から10分ほど登ると、寄コシバ沢に到着する。

釜場平からの登り道。

釜場平からの登り道。

寄コシバ沢に到着。水量は少ないが水が流れている。

寄コシバ沢に到着。水量は少ないが水が流れている。

【9:19】寄コシバ沢に到着。

寄コシバ沢だが、最新版(2018年度)の山と高原地図では破線とはいえ、きちんとコースとして紹介されている。しかし、現地の案内板や道標では、廃道のような扱いを受けている。どうやら、事故多発ルートで滑落死亡事故も発生しているため、あまり使ってほしくない道のようだ。しかし、雨山峠を経由するより時間を50分短縮できるため、使えるなら使いたい。

寄コシバ沢を進むかどうかは現地の状況を見て考える予定だったが、偶然にも寄コシバ沢を登っていく登山者がいる。これは渡りに船とばかりに、自分も寄コシバ沢を登ることにした。まあ、こういう情報の少ない道をレポートするのもこのサイトのコンセプトだし。

ちなみに、寄コシバ沢だが、序盤は水が流れており、水の補給が可能。寄コシバ沢 ~ 鍋割峠

寄コシバ沢だが、最終的に鍋割峠に突き上げているので、沢を詰めれば鍋割峠に到着できる。しかしコースは途中で沢の右岸(登りでは沢の左側)を高巻いている。ポイントはその高巻く地点を見つけられるかどうか。過去に起こった死亡事故でも、高巻く地点を見落とし、沢を直登し転落して死亡している。なお、この情報は登山後に調べた内容で、登山時はこれらの情報なしの、行き当たりばったりで登っている。

ちなみに高巻く地点だが、後に調べたところ、どうやら大きな2本の大木が横たわる地点を通過したあたりにあったようだ。他登山者の情報で、目印も設置されているようだが、自分は見落としてしまった。

※高巻く・・直登できそうにない滝や釜(滝壺)が出現したときに、左右の地形上の弱点を突いて巻き登ること。 最後の斜面。上に見える赤土の向こうが鍋割峠。

最後の斜面。上に見える赤土の向こうが鍋割峠。

上から撮影。ちょっとわかりにくいが、白いラインの下が急斜面になっている。足を滑らせると下の矢印の箇所まで滑走するだろう。

上から撮影。ちょっとわかりにくいが、白いラインの下が急斜面になっている。足を滑らせると下の矢印の箇所まで滑走するだろう。

上の写真が登っている途中で撮影したものだが、足を滑らせると下の矢印の箇所まで数十メートル滑走するのは確実。死なないまでも、この距離を滑走すると、腰に装着しているカメラは大破するだろう。おそらく滑落死亡事故がおきたのはこのあたりかと。ココはかなり慎重に通過した。

登りきり登山道に合流したあと、後ろを登っていた登山者が気になったので、登山道を少し下ってみることにした。数十メートル下った場所で、道なき斜面を登る登山者発見。沢を詰めるよりかはこちらの方が安全。なお、道から外れた地点まで戻ってみようかとも思ったが、登り返すのが面倒だったので、やめておいた。 鍋割峠に到着。

鍋割峠に到着。

ココまでくれば鍋割山は目と鼻の先。時間に余裕もあるため、鍋割峠で少し休憩。

鍋割峠 ~ 鍋割山

鍋割峠出発直後に「崩落箇所注意」の標識が設置されていたが、登山道には階段が設置されるなど、特段危険箇所はなかったと思う。ただし、鍋割山の山頂まで体力的には結構キツイ。

振り返ると富士山の絶景。

振り返ると富士山の絶景。

【10:50】鍋割山に到着。

11時前だったので到着直後は、登山者もまばらだったが、どんどん登山者も増加。しかも大半の登山者が鍋割山荘の鍋焼きうどんを食べている。さすがは、名物と言われるだけある人気ぶり。

鍋割山荘の鍋焼きうどん。

鍋割山荘の鍋焼きうどん。

鍋割山 ~ 後沢乗越

まずは大倉との分岐地点、後沢乗越(うしろざわのっこし)を目指す。この区間は人も多く、登山道はよく整備されており危険箇所もない。後沢乗越手前付近は紅葉で色づいていたので、景色を楽しみながら歩いた。

後沢乗越に到着。

後沢乗越に到着。

後沢乗越は単なる分岐点だが、休憩している登山者も数名。ココから大倉と寄で進む方向が異なるが、前後を歩いてた登山者全員が大倉方面へ。寄方面に向かったのは自分だけだった。

後沢乗越 ~ 栗の木洞 ~ 櫟山

栗の木洞に到着。

栗の木洞に到着。

【13:32】栗の木洞に到着。

単なる分岐地点のように見えるが、標識に「栗の木洞」と書かれている。意外と登りがキツく疲れたのでココで小休憩。

櫟山に到着。

櫟山に到着。

櫟山には立派な松の木が生えており、ススキと相まってとても風情が感じられる。また反対側を向くと神奈川市街地の展望もある。雰囲気が良いのでシートを敷いて腰をおろし風情を楽しむハイカーが1名いた。

櫟山 ~ 寄バス停

集落の林道に出ました。

集落の林道に出ました。

集落の林道を歩く。いい景色です。

集落の林道を歩く。いい景色です。

登りは少しスリリングな場面もあったけど、下りは何事もなく無事下山できました。

関連レポート

鍋割山コースタイム

| 予定 | 実際 | 場所 |

|---|---|---|

| 07:20 | 07:30 | 寄バス停 |

| 08:00 | 08:01 | やどりき水源林管理棟 |

| 09:35 | 09:19 | 寄コシバ沢 |

| 10:25 | 10:23 | 鍋割峠 |

| 10:50~11:50 | 10:50~12:25 | 鍋割山 |

| 12:40 | 13:06 | 後沢乗越 |

| 13:10 | 13:32 | 栗ノ木洞 |

| 13:25 | 13:54 | 櫟山 |

| 13:55 | 14:25 | 林道 |

| 14:35 | 15:08 | 寄バス停 |

鍋割山の難易度

11/30

総合難易度| 必要体力 | |

| コース距離 | |

| 所要時間 | |

| 危険度 | |

| 登山難易度 | |

| 小屋・水場 | |

| アクセス | |

| 総合難易度 | |

登山DATE

- 歩行距離:14.79km

- 高度上昇:1,183m

- 高度下降:1,181m

- 出発高度:0,282m

- 最高高度:1,273m

- 標高の差:0,991m

- 活動時間:06:03

- 休憩時間:01:35

- 合計時間:07:38

お気軽にどうぞ!

丹沢縦走登山レポ檜洞丸から鍋割山を目指す! 丹沢縦走その3

丹沢縦走登山レポ檜洞丸から鍋割山を目指す! 丹沢縦走その3 鍋割山登山レポ人気コースの大倉・後沢乗越から登る鍋割山

鍋割山登山レポ人気コースの大倉・後沢乗越から登る鍋割山

危険度は3に設定したが、当然これは寄コシバ沢の危険度が大きく影響している。冬期に寄コシバ沢から登り、高巻く地点を見つけられず、沢も詰められずに引き返したブログ記事もあったので冬季は特に要注意。今回、知らずに滑落死亡事故が起きたパターンと全く同じ行動をとっていたので、一歩間違えば危なかったかも。ただし、死亡事故が起きているとはいえ、死を覚悟するほど危険かと言えばそこまでではない。もちろん打ちどころが悪ければ死ぬ可能性はあると思うけど。

寄コシバ沢以外では、増水時のみ寄沢周辺は渡渉地点が多いためちょこっと注意。それ以外の道に危険箇所はない。