[平ヶ岳登山レポ]

百名山の日帰り最難関!鷹ノ巣から登る平ヶ岳登山

鷹ノ巣登山口 ~ 下台倉山 ~ 台倉山 ~ 池ノ岳 ~ 平ヶ岳 ~ 鷹ノ巣登山口

- 平ヶ岳(ひらがたけ)日本百名山新花の百名山

- 新潟県魚沼市と群馬県みなかみ町の境界に位置する標高2,141mの山。広くて平らな山頂部には、高層湿原が広がり池塘も点在し、夏には可憐な高山植物が花を咲かせる。山中には避難小屋含め山小屋はなく、計画的な野営(テント泊)も禁止となっているため、山中に宿泊ができない。にも関わらず正規ルートでは登り6時間30分を要するため、百名山の中でも日帰り最難関との呼び声が高い。

平ヶ岳のコース

平ヶ岳の登山口は、東の鷹ノ巣登山口と北の中ノ岐林道登山口のみ。しかし、中ノ岐林道登山口までの道は、一般車両通行禁止で公共交通機関も出ておらず、利用するには銀山平の宿泊施設(湖山荘など)や鷹ノ巣登山口近くにある清四郎小屋に宿泊し、翌日の早朝に中ノ岐林道登山口まで送迎して貰う必要がある。なお、ある程度の人数が集まらないと送迎も行っていないようなので、利用する場合は宿泊施設に要確認。つまり、制約条件がなく誰でも利用できる登山口は、鷹ノ巣登山口のみとなる。

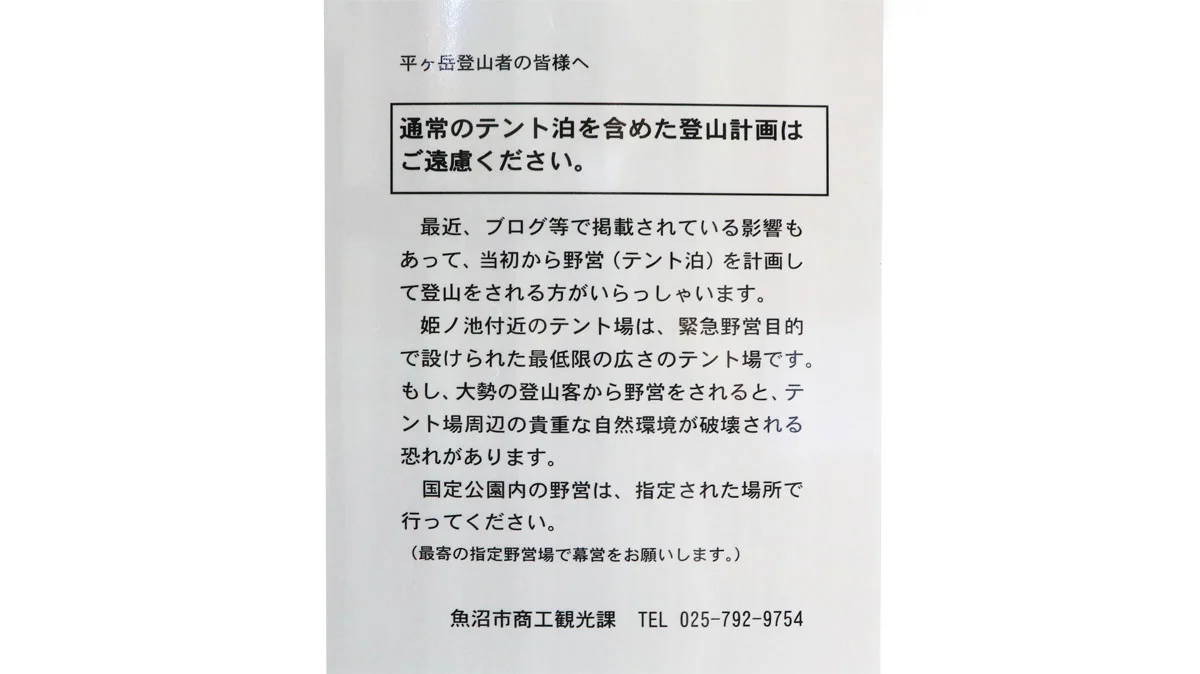

平ヶ岳の山中に宿泊施設や避難小屋はなく、幕営(テント)も禁止されているため、日帰り必須となる。(一時期、平ヶ岳と池ノ岳の間に幕営地も整備されたが、現在は緊急時以外使用不可)また、1986年10月に浩宮徳仁親王(現天皇)が平ヶ岳に登られており、その際は中ノ岐林道登山口から登り、鷹ノ巣登山口へ下りるコースが使われた。- 鷹ノ巣コース登り利用下り利用

- 鷹ノ巣登山口から、下台倉山、台倉山、池ノ岳を経て、平ヶ岳山頂を目指すコース。標準コースタイムは6時間30分で、健脚者向けのコース。

- 中ノ岐コース

- 中ノ岐林道登山口から平ヶ岳山頂を目指すコース。標準コースタイムは4時間。ややコースから外れているが、途中に玉子石と呼ばれる奇岩がある。浩宮徳仁親王が登ったコースのため、通称「プリンスルート」とも呼ばれている。

平ヶ岳の登山計画

- プラン

-

九州に大型台風が接近していたので、ギリギリまで天気をチェックしていたが、週末の平ヶ岳の天気予報は晴れ予報で直前になっても変わらなかったので、2日前に山行を正式に決定。コースは当初から鷹ノ巣から登る正規ルートと決めていた。

日帰り前提の平ヶ岳だが、夜明け前から登らなければならないため、車で夜明け前にアクセスするか、公共交通機関で前日入りして登山口近くに宿泊するかのいずれかとなる。レンタカーも検討したが、レンタカーの予約が直前で取れなかった上、費用面でも公共交通機関より高かったので却下。前日入りする場合、中ノ岐コースでなければ、宿泊先は鷹ノ巣登山口近くとなり、選択肢は清四郎小屋のみとなる。しかし、今年はコロナ感染症の影響で受入人数を制限している上、予定日が土曜日で且つ直前だったので、予約が取れず。仕方なく清四郎小屋の目の前にある、鷹ノ巣高原キャンプ場にテントを張ることにした。 - 持ち物

-

平ヶ岳に登るときはテントを張りっぱなしで登るため、最低限の荷物だけもった身軽な装備で登る。悩んだのはザック。当初は大きなザックに小さなザックを収納する予定だったが、これが意外と入らない。大きなザックだけだと大きなザックにスカスカの荷物を詰めて登ることになる。悩んだ末に、1泊2日の山小屋宿泊でよく使う中サイズのザックを選定。しかし、このザックでは荷物を極力少なくしないと入り切らないため、シュラフとクッカー、ストックは装備から外すことにした。(ガスとシェラカップだけ持参)

懸念点は、シュラフがなくても大丈夫なのか?という点。9月初旬でも山頂にテントを張るなら確実にシュラフは必要だが、テントを張るのは標高約815mの鷹ノ巣高原キャンプ場。また、明朝は1時45分起床、2時30分出発予定だったので、深夜冷え込んできた頃には起きることになる。まあ、なんとかなるだろうと、シュラフカバーと防寒用の衣服だけは持参することにした。結果、シュラフカバーも不要なぐらい夜は暑くて、シュラフは持参しなくて大正解だった。 - アクセス

今回も公共交通機関を使ってアクセスする。往路の9月5日は移動日となり、地元駅からローカル線を乗り継いで「会津高原尾瀬口駅」へ。「会津高原尾瀬口駅」からバスで「尾瀬御池」に向かう。「尾瀬御池」でバスを乗り換え、「鷹の巣」で下車すると目の前に清四郎小屋がある。復路は新潟の魚沼方面へ向かう。「鷹の巣」からバスに乗り、「尾瀬口」で下車し、ここから奥只見の遊覧船に乗り換え奥只見湖の北にある「奥只見ターミナル」まで船で移動。奥只見ターミナルから終点の「浦佐駅」で下車して、「浦佐駅」から新幹線で東京まで戻る。

なお、尾瀬御池~尾瀬口までの区間のバスは、事前に予約が必要なので要注意!運行機関や時刻表などの詳細は「魚沼市観光協会 尾瀬口 バス」と検索して出てくる、魚沼市のホームページで紹介されており、予約はWebでも受付けている。

平ヶ岳コースレポート

鷹ノ巣高原キャンプ場 ~ 鷹ノ巣登山口 ~ 下台倉山

鷹ノ巣高原キャンプ場だが、薄暗くなってからバイク乗りが1名、日没後に登山グループ1組(4~5人)がやってきたので合計3組。9月初旬の土曜日でこの程度なので、おそらくこのキャンプ場がテントで埋め尽くされることはないだろう。

懸念していたシュラフなしでのテント泊だったが、全く問題なかった。むしろ夜は暑いぐらいだったので、Tシャツにズボンも脱いで就寝。1時過ぎごろ寒さで目が覚めたが、1時45分起床予定だったので、少し早いが、そのまま出発準備に入る。 鷹ノ巣高原キャンプ場。(前日撮影)

鷹ノ巣高原キャンプ場。(前日撮影)

ちなみに昨日同じバスでやってきた登山者1名も清四郎小屋に宿泊していたが、自分とほぼ同時刻に出発していた。鷹ノ巣登山口まで、約15分で到着。こんな時間にも関わらず、すでに鷹ノ巣登山口の駐車場には多くの車が。出発準備中の車もあれば、人が乗っていない車もあったので、すでに何人かは出発していると思っていたが、山頂まで人とすれ違うことがなかったので、おそらく最も早い出発だっだと思われる。(数分違いだが、厳密には3番目のスタート)人のいなかった車は謎だが、平ヶ岳登山目的以外の車も駐車していたのかも..。

深夜、真っ暗な中を登ったので、日が昇り始めた下台倉山までの写真は下山時に撮影したものです。

出発当初は、ほぼ平坦な道。10分ほど歩くと沢を渡る箇所があるため、そこで水の調達が可能。後に記すが、本コース上でまともに機能している水場はここだけなので、最低でも山頂までに必要な水はココで確保しておく必要がある。

多くの登山者が、日が昇る前の真っ暗な状況で登るので、熊よけの鈴は持参したほうが良いかと。自分は持参していなかったが、万が一真っ暗な中、熊に遭遇したらと考えたらちょっと恐ろしかったです..。

山と高原地図のポイント地点になっている「前坂」だが、標識や目印は見つけられず、場所を特定できなかった。ただ、ヤセ尾根の手前にあるようなので、樹林帯を抜けて頭上が開けたら、前坂を通過したと思って良いだろう。

連続するローブ場。

連続するローブ場。

この写真から下台倉山に続く道がよくわかる。

この写真から下台倉山に続く道がよくわかる。

下台倉山。

下台倉山。

支尾根から主尾根に出たという感じではあるが、下台倉山の山名標識のある場所にピーク感はない。単なる道の途中って感じ。すでにシャツもタオルも汗でびっしょり..。不快感極まりないので、シャツだけでも着替えたかったが、この時点で着替えてしまうと下山時に着替える服がなくなってしまう..。

下台倉山 ~ 台倉山

下台倉山から台倉山までは、景色もよく傾斜もないので、下台倉山までキツかったことに対してご褒美のような区間。これまでの疲れも吹っ飛びます。また、この区間はご来光が拝めそうだったので、東の空を注視しながら歩く。

台倉山。

台倉山。

樹林帯に入る前にご来光を拝みたかったので、台倉山の途中で日が昇ればそれで良し、台倉山まで日が昇らなければ、台倉山でご来光を待つ予定だった。しかし、台倉山には三角点のみで山名標識がなかったため、台倉山だと気づけず、そのまま通過してしまう。

※ 台倉山だという疑いはもったが、下台倉山に山名標識があったので、台倉山にも山名標識はあるだろうという先入観が判断を誤らせた

台倉山 ~ 白沢清水

白沢清水。

白沢清水。

水は完全に枯れていた。白沢清水も台倉清水同様、あてにしないほうが良い水場。水があればラッキーぐらいに捉えておいたほうが良い。

白沢清水 ~ 池ノ岳

池ノ岳の山頂。

池ノ岳の山頂。

このときほど「キター」って言葉が合うシチュエーションはない。あとは、目の前に見える平ヶ岳の山頂に向かうだけ。(ガスってますが..)

平ヶ岳山頂。

平ヶ岳山頂。

途中でだれともすれ違うことがなかったので、おそらく本日2番目の登頂。平ヶ岳山頂は、木道から外れた小ピークで、木々に覆われ展望はない。木道は奥に続いているため、奥へと進む。

薄い霧に覆われた山頂付近は、夢の中のような幻想的な雰囲気。眺望はないが、これはこれで悪くはないと言いたいところだか、本音を言えば晴れていてほしかった。ちなみに何故か頭上だけガスがなく、青空が広がってました。

ちなみに、写真に写り込んでいるが「この先通行止め」の手前に朽ち果てかけた小さなウッドデッキあり。テント張るにはちょっとキツイかな..。平ヶ岳 ~ 玉子石 ~ 池ノ岳

【7:56】平ヶ岳山頂を出発

玉子石までの間に水場はあるが、ギリギリ水が汲み取れる水量。ペットボトルに入れると、土が入って少し濁った水になるが、ココで水を補給しないと下山まで水がもたないため、背に腹は変えられない。この水量だと、渇水期は枯れているかもしれないので要注意。

ちなみに水場前にも、朽ち果てかけた小さなウッドデッキあり。斜めってるしテントを張るのは厳しいかな..。雪だるまみたいな形をした石で、上の石が落ちないのが不思議です。

池ノ岳のウッドデッキ。

池ノ岳のウッドデッキ。

展望が悪化する前に戻ってこれました。さきほど通過したときは誰もいなかった池ノ岳だが、中ノ岐コースから登ってきた登山者の先発組が山頂に到着したようで、何人かの登山者が滞留していた。

池ノ岳の池塘と平ヶ岳。

池ノ岳の池塘と平ヶ岳。

高層湿原にできる池や沼。池塘は、水分を多く含む枯死した湿地植物などが炭化した「泥炭(でいたん)」が堆積したところに、雨水や雪が溶けてできる。山の上など気温の低いところでは、植物が枯れても微生物で分解されず、泥炭という黒い土状のものになる。1年に1mm以下という非常に遅いスピードでしか堆積されない泥炭が、長い年月をかけて蓄積され、そこに雨水や雪が溶けてできたのが池塘である。

平ヶ岳の霧が晴れれば、平ヶ岳まで戻ることも考えていたが、霧は晴れずにむしろ平ヶ岳の霧が広がってきていたので断念。早めに池ノ岳に戻ってきたのは正解だった。

ちなみに、写真を撮影し忘れたが、池ノ岳には写真に写っているウッドデッキ以外に、もう1つウッドデッキがあり、そちらもテントが張れそうでした。池ノ岳 ~ 鷹ノ巣登山口

出発予定の10時35分より30分以上早いが、これ以上の展望が期待できなさそうなのと、下山してテントを撤収する時間なども必要なため、早めに出発。

池ノ岳の登山道からの眺望。

池ノ岳の登山道からの眺望。

登山道にデポされた大量のザックだが、池ノ岳で休憩しているとき手ぶらで登ってきた登山者グループがいたので、おそらくその登山者たちのものだろう。池ノ岳の上りのキツさに、心折られてしまい、思い切ってザックをデポしたと思われる。自分もこの登りで心折られそうになったので、気持ちはわかります。

樹林帯に入ったあとは、台倉清水までほぼ平坦な道で展望もないため、淡々と歩を進める。ただし、この区間は木道が朝露で濡れて滑りやすい箇所もあり、滑って転倒すると、打ちどころによってはかなり危険なので要注意。 右下に伸びる下台倉山から伸びる支尾根がこれから下る道。

右下に伸びる下台倉山から伸びる支尾根がこれから下る道。

舗装道路を歩いて鷹の巣高原キャンプ場のある清四郎小屋を目指す。

清四郎小屋。

清四郎小屋。

【13:50】清四郎小屋に到着。

バスの2時間前に到着できました。着替えたりテントを撤収したりする時間を40分としていたので、予定より1時間20分ほど早く到着。結果論だが、もう少し池ノ岳でゆっくりしても良かったかな..。

平ヶ岳のコースタイム

| 予定 | 実際 | 場所 |

|---|---|---|

| 02:30 | 02:30 | 清四郎小屋出発 |

| 02:55 | 02:55 | 平ヶ岳登山口 |

| 03:55 | - | 前坂 |

| 05:15 | 04:34 | 下台倉山 |

| 06:15 | 05:26 | 台倉山 |

| 07:15 | 06:07 | 白沢清水 |

| 08:45 | 07:10 | 池ノ岳 |

| 09:25~09:55 | 07:32~07:56 | 平ヶ岳山頂 |

| - | 08:35 | 玉子石 |

| 10:35 | 08:51~09:45 | 池ノ岳 |

| 14:45 | 13:35 | 鷹ノ巣登山口 |

| 15:10 | 13:50 | 清四郎小屋 |

平ヶ岳の難易度

24/30

総合難易度| 必要体力 | |

| コース距離 | |

| 所要時間 | |

| 危険度 | |

| 登山難易度 | |

| 小屋・水場 | |

| アクセス | |

| 総合難易度 | |

登山DATE

- 歩行距離:25.57km

- 登山歩数:44,130歩

- 高度上昇:1,630m

- 高度下降:1,629m

- 出発高度:0,817m

- 最高高度:2,141m

- 標高の差:1,324m

- 活動時間:09:50

- 休憩時間:01:30

- 合計時間:11:20

お気軽にどうぞ!

山と高原地図の標準コースタイムは余裕をもって設定されている印象。平ヶ岳はコース距離が長い上、日帰り必須のため、標準コースタイムに余裕をもたせないと、時間に追われて滑落する者や、タイムオーバーによる帰宅困難者などが出てしまうためだろう。

歩行距離は25.57kmと、一般的な山より距離は長い。アップダウンが少なく平坦な箇所も多いとはいえ、登山歩数が44,130歩(1日では49,321歩)という数値を叩き出したので、長い距離を歩ける体力は必要。ちなみに、1日の歩数としてはベスト3に入る。危険箇所は、前坂から下台倉山までの区間にあるヤセ尾根。上りのあとにやや下り気味のヤセ道があったりするので、疲労でフラついて滑落しないように。真っ暗闇なので、万が一滑落したらかなりヤバいです。こういう箇所は、一呼吸おいてから通過したほうが良い。また、両手両足を使って登るようなケースもあるが、そういう箇所にはきちんとロープが設置されている。下台倉山まで、ストックは却ってジャマになるので、ザックに収納した方が登りやすいだろう。

道迷いの危険性はない。真っ暗な中を登った序盤でも、道ははっきりと判別できた。

百名山の中でも「日帰り最難関」の呼び声が高いだけあって、健脚向けの上級者コース。これまでの経験上、歩数が3万台後半になると危険信号で、体になんらかの異変が出たりする。ちなみにこのときは、下山後に股擦れが痛くて、歩くのもままならない状態になりました..(汗)

日帰り必須の平ヶ岳なので、鷹ノ巣コースで登る場合、長時間かけて長距離を登らなければならずチャレンジ的な要素が強い。そのため、グループ登山よりもソロ登山向きの山。グループで登るにしても、ある程度体力のあるメンバーを集めた上、せわしない登山になるため、グループ登山の「みんなで楽しい」というメリットをあまり享受できないと思う。

山頂付近だけガスっていたので、リベンジしたい気もするが、このロングコースをもう一回登る熱意が湧いてこない。次回登るならプリンスコースかな..。