[岩殿山登山レポ]

畑倉ルートから登り稚児落しまで縦走する岩殿山登山

2023年1月2日(日)天候:晴れのち曇り

畑倉登山口 ~ 岩殿山 ~ 稚児落し ~ 浅利登山口 ~ 大月駅

畑倉登山口 ~ 岩殿山 ~ 稚児落し ~ 浅利登山口 ~ 大月駅

- 岩殿山(いわどのさん)山梨百名山秀麗富嶽十二景

- 山梨県大月市にある標高634mの山。山梨百名山、秀麗富嶽十二景の8番山頂に選定されている。戦国時代には武田氏の重臣「小山田」氏の居城があり、東国の城郭の中でも屈指の堅固さを誇っていた。現在、山頂周辺には揚木戸跡、本丸跡、狼煙台などが残され、南物見台の展望台からは、大月市街を眼下に富士山の眺望が得られる。また、岩殿山の西には「稚児落し」と呼ばれる岸壁がある。

岩殿山のコース

岩殿山の登山口は東西南北にそれぞれ、北:畑倉、東:岩殿、南:強瀬、西:浅利、とあり、それぞれの登山口に対して1つのコースが存在した。しかし、東の岩殿ルートは、2017年の台風による土砂崩落の影響で通行止めになっており、南の強瀬ルートは2019年8月、鏡岩の岩が剥がれ、登山道に落下した影響で通行止めとなっている。いずれのコースも復旧目処はたっていない。

- 畑倉ルート登り利用

- 北の畑倉から登るコース。コース上に「鬼の岩屋」と呼ばれる洞窟がある。

- 浅利ルート下り利用

- 西の浅利地区から稚児落しや天神山を経て登るコース。岩場や急峻な場所、鎖場などもあるため、中級者以上向けのコースとされている。

岩殿山のコースが紹介されているのは、山と高原地図の「高尾・陣馬」です。地図を持たない登山は危険ですので、必ず地図を持って登りましょう!

岩殿山の登山計画

- プラン

- 最近連続で登っている大月市認定の秀麗富嶽十二景の山。岩殿山単独では、時間があまるため、午前中に百蔵山に登り、午後から岩殿山に登るダブル登山の計画を立てた。

- コースとアクセス

- 百蔵山から葛野地区に下山するため、葛野から最も近い畑倉登山口から畑倉ルートを登る計画。なお、数年前の地図を持参しており、このときは知らなかったが、南の強瀬ルートと東の岩殿ルートがともに通行禁止のため、現在岩殿山の城郭近く(西側の浅利を除く)から登る場合、畑倉ルート以外に選択肢はない。

岩殿山コースレポート

畑倉登山口 ~ 岩殿山の山頂

【10:57】畑倉登山口に到着。

登山口の目の前に駐車スペースがあり、2台ほど車が駐車している。5分ほど休憩してから出発。

鬼の岩屋。

鬼の岩屋。

この鬼の岩屋は、正式名「新宮洞窟」といい、洞窟にまつわる言い伝えがある。大月に伝わる桃太郎伝説の1つで、岩殿山の鬼が、この洞窟を住処にしていたという言い伝え。洞窟上部の岩がせり出したような形状をしており、かなり迫力のある洞窟なので、見ておいて損はない。

さて岩殿山山頂までの道のりだが、標準コースタイム40分という超ショートコース。序盤に尾根に出て、一旦尾根から外れたあと再び尾根に出て、少し登ると山頂に到達できる。

傾斜は緩やかでもなければ急登でもなく、トピックスは特になし。ちなみに途中で、登山者は数組見かけ、3~4歳の子どもがいる親子連れも登っていた。

岩殿山の山頂(本丸跡)に到着。

岩殿山の山頂(本丸跡)に到着。

【11:27】岩殿山の山頂に到着。

山頂まで約30分でした。畑倉ルートの場合、山頂に出るとすぐそこは本丸跡の最上部。現在は電波塔が立っている。

山頂まで約30分でした。畑倉ルートの場合、山頂に出るとすぐそこは本丸跡の最上部。現在は電波塔が立っている。

岩殿山から見た富士山。まさかの雲被りかけ..

岩殿山から見た富士山。まさかの雲被りかけ..

なんか富士山が竜(雲)に噛みつかれているように見える。ちゃんと眼もあるし。

なんか富士山が竜(雲)に噛みつかれているように見える。ちゃんと眼もあるし。

天気が良かったので油断していたが、富士山はまさに今、雲をかぶる直前という感じ。やっぱり富士山を見る場合は、なるべく早い時間でないとダメですね。経験上、昼を過ぎると高い確率で雲をかぶる。

山頂の本丸跡は食事に適さないので、山頂付近を散策しながら食事がとれる場所を探す。明治12年、陸軍中佐だった乃木希典はに戦術研究のため従兵二人と岩殿山に登り、前面にそびえる岩があまりに険しいので、ウサギも登れないと感嘆して詩を読んだとされている。明治37年の日露戦争における旅順203高地争奪戦の25年前のこと。

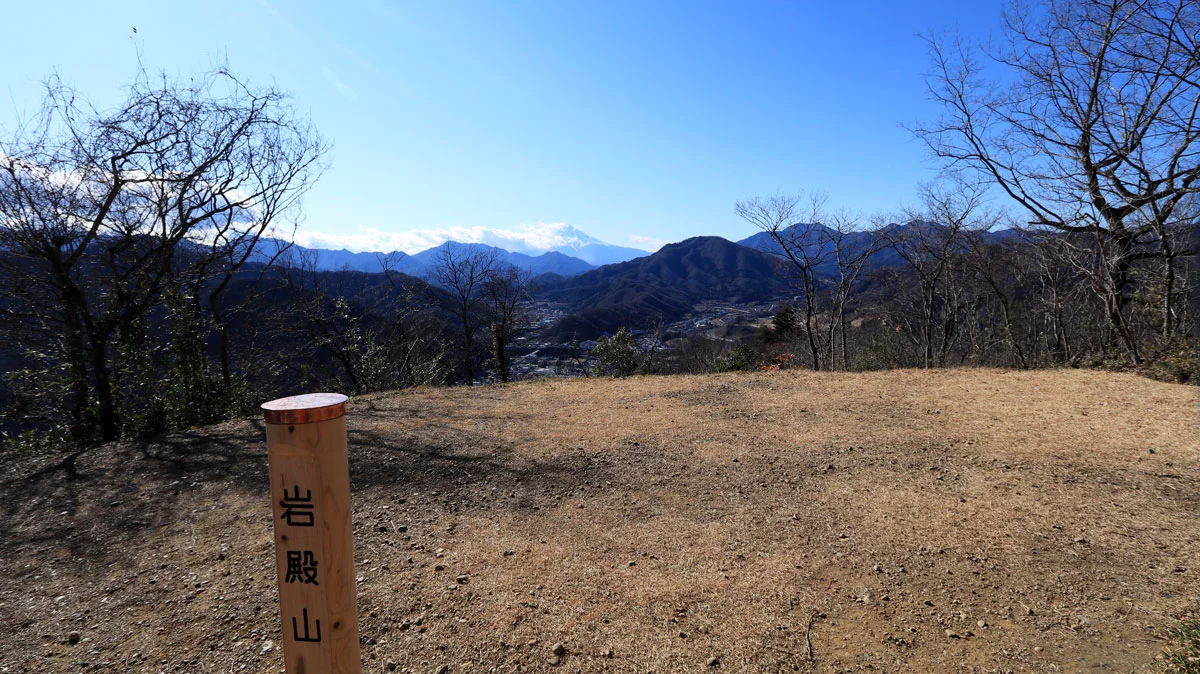

南物見台から大月市内の展望。

南物見台から大月市内の展望。

南物見台は展望台になっており、大月市内を一望できる。右奥に富士山も見えるが、残念ながら半分雲被り。この大月市内の展望だが、距離感が素晴らしい。建物一つ一つのディテールがわかるので、完成度の高いリアルなジオラマや模型を見ているような感覚。

物見台近くに食事できる休憩所ありました。ココで1時間ほど食事しながら休憩。

ちなみに、岩殿山にいた人たち、半分は城跡目的の観光、残り半分は登山といった感じ。岩殿山の山頂 ~ 稚児落し

【12:30】岩殿山の山頂を出発。

1時間ほど滞在していたが、富士山に被った雲がとれないため、諦めて出発。富士山は一旦雲をかぶるとダメですね。

1時間ほど滞在していたが、富士山に被った雲がとれないため、諦めて出発。富士山は一旦雲をかぶるとダメですね。

強瀬ルートとの分岐地点は、通行止めのため道標も外されていた。当面復旧は厳しそうな感じ。

築坂は空湟(からぼり)で岩殿城の入口にあたるらしい。位置関係がよくわからないが、南側に道があり昔はそこを登ってきていた?ちなみに南側の道とおぼしき入口にはトラロープが張られ通行禁止。北側は薄暗く狭い湟になっていた。

築坂から先で、代表的な鎖場が2つある。

1つ目の鎖場は2連続になっている。難易度は低いし、苦手な人は巻き道もあるので、問題はない。

2つ目の鎖場。

2つ目の鎖場。

2つ目の鎖場は残念ながら崩落により通行止めになっていた。あとで知ったがこの岩が「兜岩」。1つ目の鎖場より、難易度高く面白そうだったので残念です。それにしても岩殿山は通行止めが多い。

天神山。

天神山。

【13:24】天神山に到着。

展望はきかず、何もないためそのまま通過。ただ、山頂の少し先に祠はありました。天神山から稚児落しまで、傾斜は緩やかだが少し上りとなる。この頃になると、百蔵山からの疲れがちょっと出てきました。

展望はきかず、何もないためそのまま通過。ただ、山頂の少し先に祠はありました。天神山から稚児落しまで、傾斜は緩やかだが少し上りとなる。この頃になると、百蔵山からの疲れがちょっと出てきました。

標識はないが、このあたり一帯の岩場が「稚児落し」。岩場ルートと林間ルートは分岐のようになっているが、数メートルの区間、左の岩上を歩くか、右の樹林帯を歩くかの違い。ちなみに、岩場ルートは「岩場歩行危険」と注意喚起されているが、崖側に近付かなければ危険はない。まあ、近付きたくなるのが人間の心情かもしれないが..。

稚児落しの最高点で、岩殿山の城跡以降では初となる登山者と遭遇。結局、浅利に下山するまで、見かけたのはこの登山者だけだった。この稚児落しだが、なかなかの迫力と存在感。見ての通り柵はないので、崖側への近付き過ぎには要注意。

時は戦国時代、岩殿城は小山田氏の居城でした。当主「小山田信茂」が武田を裏切り織田に投降しますが、逆に不忠者として織田方に処刑されます。その訃報を聞き、残った小山田一族は、岩殿山城に篭城。その後、岩殿城は織田(北条という話もあり)によって包囲され、攻めに抗しきれず小山田氏の婦女子は、平時より整備されていた落城の道を辿り、逃げ落ちます。その際、呼ばわり谷の大岩壁(稚児落しの正式名称)へと来た時、稚児が泣き出し泣き止まないため、敵に発見されるのを防ぐためやむを得ず、子供らを岩壁上から投げ落としたという伝説から、この岩壁を「稚児落し」と呼ぶようになりました。

今回歩いている岩殿山から稚児落しまでの道が、岩殿城から落ち延びるために使った落城の道となる。

ちなみに稚児を落としの伝説では稚児を落としたあと、"夫人は峠で従者の小幡と別れ、受け取ったつづらを持ち、雁ヶ腹摺山方面に落ち延びた。この峠は村人からつづら峠と呼ばれている。(現在のトズラ峠?)"とあるので、位置関係からして、稚児を落としたのは、この最高点ではなく、↑の写真で見えている岩壁あたりかと。

5分ぐらい留まっていたが、そろそろ帰りたくなってきたので出発。あとは浅利地区に下山するだけ。

この道標だが、正式な浅利登山口は右で、左は近道。下山なら左に進んだ方が早い。ちなみにこの近道から金山大月線(県道512号)に出られるが、入口(出口)に道標はないため、上りの場合この入口を見つけるのは至難。しかも、民家脇の細い路地を入っていくので、事前に知っていないと絶対わからない。

「浅利公民館前」バス停から大月駅行きのバスだが、土日は1日3本しかなく、14:05に1本出ている。このときは、14:17と意外にも惜しい時間だった。まあ、もとより歩いても20分ほどの距離なので、アテにしてませんでしたけど。

【14:37】大月駅に到着。ショートコースとはいえ、1日に2つの山を登ったので、ちょっと疲れました。

岩殿山コースタイム

| 予定 | 実際 | 場所 |

|---|---|---|

| 11:04 | 10:57 | 畑倉登山口 |

| 11:44~12:44 | 11:27~12:30 | 岩殿山の山頂 |

| 13:44 | 13:24 | 天神山 |

| 14:04 | 13:44~13:50 | 稚児落し |

| 14:39 | 14:13 | 浅利登山口 |

| 15:29 | 14:37 | 大月駅 |

岩殿山の難易度

04/30

総合難易度| 必要体力 | |

| コース距離 | |

| 所要時間 | |

| 危険度 | |

| 登山難易度 | |

| 小屋・水場 | |

| アクセス | |

| 総合難易度 | |

登山DATE

- 歩行距離:6.7km

- 高度上昇:416m

- 高度下降:430m

- 出発高度:378m

- 最高高度:634m

- 標高の差:256m

- 活動時間:02:37

- 休憩時間:01:03

- 合計時間:03:40

ご質問・感想などコメント歓迎します。

お気軽にどうぞ!

お気軽にどうぞ!

標高差約250m、畑倉登山口から岩殿山の山頂まで40分という超ショートコース。畑倉登山口のピストンならば、登山装備のない観光でも登れる山。ただし、稚児落しまで行くなら、距離も長く難易度も上がるため、登山装備は必須。距離は6.7kmだったが、半分ぐらいは浅利から大月駅まで歩いた距離。

体力という観点では、登る力より歩ける力の方が重要。また、浅利ルートでは、痩せ尾根や整備が行き届いていない箇所もあるため、高尾山など整備が行き届いた、安全で歩きやすい道の経験しかないと、歩くのに苦労するかもしれない。